COMENTARIO DOMINICAL: Dios rechaza el pecado, no al pecador

COMENTARIO DOMINICAL: Dios rechaza el pecado, no al pecador

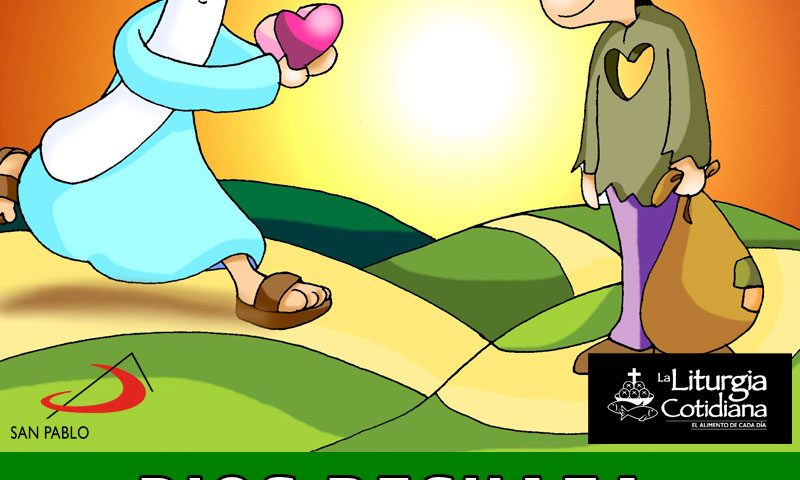

La parábola de este domingo en tres escenas es única, puesto que Dios se presenta como el padre tierno, misericordioso, muy distinto a la imagen de Dios “padre patrón” que la sociedad judía entendía: severo, impersonal y castigador. Tanto en la parábola de la oveja perdida, como en la de la moneda extraviada y en la del padre del “hijo pródigo” es Dios mismo quien manifiesta su amor. Una vez más queda al descubierto la mirada de amor y benevolencia de Jesús hacia los pecadores, que no difiere de la de su Padre. Por eso no es atípica la actitud de imparcialidad del padre hacia su hijo menor, porque no le correspondía darle su parte de la herencia, él aún vivía. Sin embargo, este acepta dando a entender que para él todos los hijos son iguales y poseen los mismos derechos.

La parábola de este domingo en tres escenas es única, puesto que Dios se presenta como el padre tierno, misericordioso, muy distinto a la imagen de Dios “padre patrón” que la sociedad judía entendía: severo, impersonal y castigador. Tanto en la parábola de la oveja perdida, como en la de la moneda extraviada y en la del padre del “hijo pródigo” es Dios mismo quien manifiesta su amor. Una vez más queda al descubierto la mirada de amor y benevolencia de Jesús hacia los pecadores, que no difiere de la de su Padre. Por eso no es atípica la actitud de imparcialidad del padre hacia su hijo menor, porque no le correspondía darle su parte de la herencia, él aún vivía. Sin embargo, este acepta dando a entender que para él todos los hijos son iguales y poseen los mismos derechos.

A su vez, la irresponsabilidad del hijo menor marca un antecedente, pues su “humillación” lo lleva a reconocer la pérdida de su filiación pero no está arrepentido. Su regreso se debe más al hambre que padecía que a una conversión sincera. No obstante, ha tocado fondo como muchas veces ha sentido el creyente cuando se separa del amor de Dios. Por eso que el Padre ve con buenos ojos que sea restituida su condición de siervo y que “vistan” al hijo, devolviéndole su dignidad como persona. Esa dignidad que Dios siempre quiere donar a sus hijos pero que es rechazada por aquellos que se abandonan a su “propia” justicia y autosuficiencia.

Asimismo, el hijo mayor se presenta como el hijo bueno y ejemplar. Pero su reclamo lo condena: “Hace tantos años…”, es decir, su egoísmo le impide ver el amor de un padre y solo ve la relación de patrón-trabajador. Como creyentes, creemos tener ciertos derechos pero olvidamos que el Padre quiere auténticos hijos que, en su escala de derechos, consideren la reconciliación o el perdón, aunque eso signifique, muchas veces, pagar un costo alto.

“Pero el padre le dijo: ‘Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo’” (Lc 15, 31).

P. Fredy Peña T., ssp