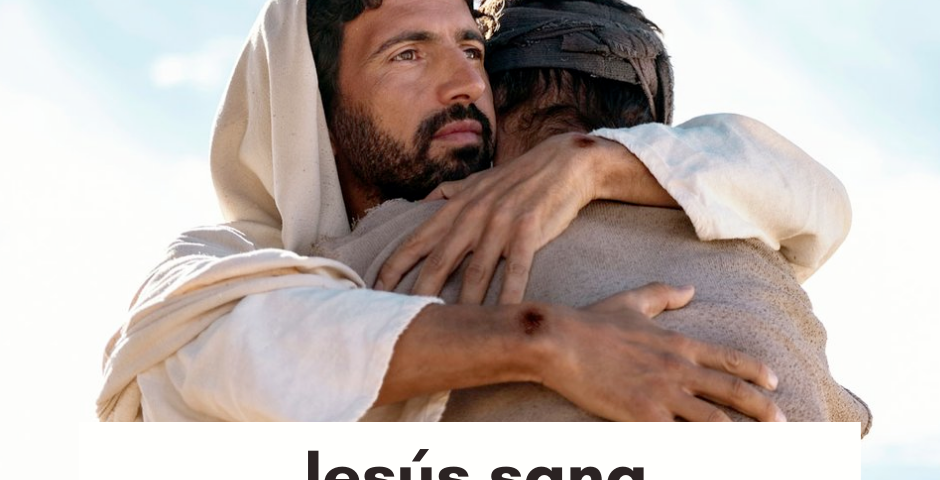

COMENTARIO DOMINICAL: Jesús sana porque nos ama

COMENTARIO DOMINICAL: Jesús sana porque nos ama

El Señor, por medio de la experiencia del dolor, nos enseña a celebrar y a compartir. Pero también a sanar, ya que esta es su “forma” de amar. Efectivamente, cada vez que sanaba a alguna persona no solamente le restauraba la salud, sino también la “dignidad”, para que se sintiera útil e integrada en la sociedad. La suegra de Pedro, al ser liberada de la fiebre, se puso a servirlos, es decir, fue objeto de liberación del mal y de sanación integral. En los tiempos de Jesús se creía que la fiebre tenía un origen demoníaco, porque dejaba a las personas “inactivas”. Por eso cuando Dios “sana”, el ser humano cura sus heridas más íntimas y recobra esa integridad personal que lo capacita para ser un “buen servidor”.

El Señor, por medio de la experiencia del dolor, nos enseña a celebrar y a compartir. Pero también a sanar, ya que esta es su “forma” de amar. Efectivamente, cada vez que sanaba a alguna persona no solamente le restauraba la salud, sino también la “dignidad”, para que se sintiera útil e integrada en la sociedad. La suegra de Pedro, al ser liberada de la fiebre, se puso a servirlos, es decir, fue objeto de liberación del mal y de sanación integral. En los tiempos de Jesús se creía que la fiebre tenía un origen demoníaco, porque dejaba a las personas “inactivas”. Por eso cuando Dios “sana”, el ser humano cura sus heridas más íntimas y recobra esa integridad personal que lo capacita para ser un “buen servidor”.

No obstante, la capacidad de realizar milagros de Jesús no es la experticia de un curandero ni la de un terapeuta o médico, sino que es un suscitador de paz, tolerancia, armonía, bonanza y mansedumbre. En efecto, su terapia mesiánica busca “sanar” la forma en que amamos. Porque él es sano, saludable, sanador, redentor, a través de la sanación él ama.

Una vez realizadas las curaciones, Jesús no busca los elogios o reconocimientos; es más, se alejó de la ciudad para orar. Busca la forma de vencer la tentación de la popularidad fácil, ya que el camino de la liberación pasa por la entrega total. Pero también que su condición de Hijo de Dios se manifieste en la Cruz y no en el aplauso por sus milagros. ¡Cuánto que aprender! Muchas situaciones desagradables y vergonzosas nos ahorraríamos si supiéramos vivir la “gratuidad” al modo de Jesús.

La acción salvadora y sanadora de Jesús continúa en nuestros días también con su sacrificio eucarístico, pues en él nos sigue reconciliando con su Palabra de vida y nutriéndonos de él mismo.

“Jesús curó a muchos enfermos, que sufrían de diversos males, y expulsó a muchos demonios” (Mc 1, 34).

Fredy Peña Tobar, ssp.